Где заканчивается исследование и начинается психологическая травма?

Опубликовано в «Метод»

10 июня 1964 года в журнале American Psychologist была опубликована статья, которая положила начало одной из самых принципиальных и долговечных дискуссий в истории психологии. Диана Баумринд, клинический психолог и исследовательница развития, выступила с критикой знаменитого “Эксперимента Милгрэма” о подчинении авторитету. Ее текст стал первым этическим манифестом, поставившим вопрос о том, где проходит граница между исследованием и насилием. И кто эту границу устанавливает — наука, мораль или участник?

В июньском выпуске American Psychologist за 1964 год, более шестидесяти лет тому назад, появилась статья, которая с удивительной точностью попала в “нерв” профессии. Ее автор, Диана Баумринд, клинический психолог и исследовательница детского развития, а в будущем — автор авторитетной типологии родительских стилей. Правда, в тот момент она еще не была фигурой первой величины, но уже вполне могла позволить себе не соглашаться с мастодонтами психологии.

Текст под названием Some Thoughts on Ethics of Research: After Reading Milgram’s “Behavioral Study of Obedience” (“Размышления об этике научного эксперимента: после прочтения "Поведенческого исследования подчинения" Милгрэма”) стал первой публичной, аргументированной критикой знаменитого эксперимента Стэнли Милгрэма о подчинении авторитету. И хотя статья Баумринд заняла всего несколько страниц, эффект от нее был сродни “легкому разряду тока” — пробуждению профессионального самосознания.

Баумринд задала вопрос, который в 1960-х почти не озвучивался вслух: имеет ли ученый моральное право причинять участнику психологический вред ради науки? Где проходит граница между исследованием и манипуляцией? Кто в лаборатории действительно главный — исследователь или же испытуемый?

Прошло более шести десятилетий. Мир изменился, технологии шагнули далеко вперед, но этические риски не просто остались, а стали даже изощреннее. Сегодня во времена онлайн-экспериментов, нейромаркетинга, Big Data и искусственного интеллекта, возвращение к размышлениям Баумринд - это не жест исторической ностальгии, а насущная необходимость. Вопрос остается прежним: что именно мы готовы поставить на карту ради научного результата и не слишком ли часто это оказывается живой человек?

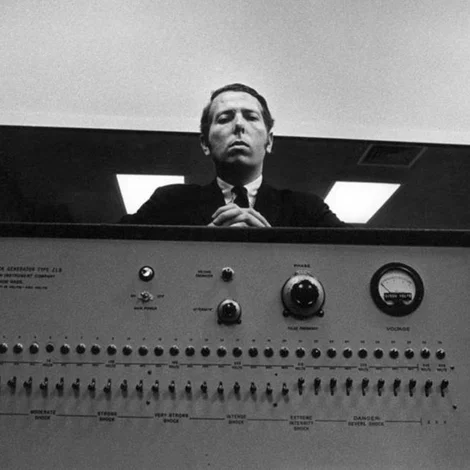

Стэнли Милгрэм хотел понять, насколько далеко люди готовы зайти в подчинении авторитету

Эксперимент Милгрэма как триггер

Стэнли Милгрэм, психолог из Йельского университета, не собирался становиться символом этической турбулентности. Его цель была амбициозной, но вполне научной: понять, насколько далеко люди готовы зайти в подчинении авторитету. Контекст был понятен, так как проходил эксперимент вскоре после процессов над нацистскими преступниками и обсуждений "эффекта Айхмана". Наука искала объяснение: как и почему человек отказывается от моральной ответственности, когда действует "по приказу".

Эксперимент выглядел просто. Испытуемому предлагалось сыграть роль "учителя" и якобы наказывать другого участника, "ученика", за ошибки, нажимая кнопку, которая подавала электрический разряд. С каждой ошибкой напряжение увеличивалось, вплоть до опасных 450 вольт. "Ученик" на самом деле был актером, а удары током — инсценировкой, но "учитель" об этом не знал.

Результаты потрясли всех. Более 60% испытуемых доходили до самого конца шкалы, продолжая "наказывать" другого человека, несмотря на его мольбы, крики и, якобы, потерю сознания. Милгрэм сделал вывод: под давлением авторитета большинство людей способно на морально недопустимые действия, даже без личной вражды или агрессии.

Но потрясли не столько результаты, как сам метод. Чтобы получить эти данные, Милгрэм целенаправленно вводил участников в стрессовое состояние, создавал ситуацию моральной дилеммы, а затем оставлял их с внутренним конфликтом и виной. Участники уходили с ощущениям, что могли убить человека. Некоторые рыдали, у других были соматические реакции.

Именно эта этическая небрежность и вызвала резонанс. Баумринд была одна из немногих, кто решился назвать происходящее своим именем: не эксперимент, а эмоциональное насилие под видом науки. Именно ее статья положила начало обсуждению того, имеют ли ученые право доводить испытуемых до предела ради открытия, карьеры или просто академической славы.

Не прорыв, а провал?

Статья Дианы Баумринд, несмотря на сдержанный тон и академический формат, по сути, была этическим обвинением. Она не отрицала научной ценности эксперимента Милгрэма, наоборот, признала его остроумие и значимость. Но при этом четко заявила о том, метод, с помощью которого были получены эти данные, недопустим. Наука, утверждала Баумринд, не может быть аморальной, даже если ее результат ошеломляющий.

Главный тезис статьи: участники Милгрэма были введены в состояние серьезного эмоционального стресса без их осознанного согласия и без адекватной поддержки после завершения процедуры. То, что испытуемые де-факто верили, что причиняют страдание другому человеку, означало, что травма абсолютно реальна, даже если само страдание - фиктивно.

Баумринд особенно подчеркивает, что доверие между участником и исследователем - это не формальность, а моральный контракт. Если человек соглашается участвовать в научной работе, он предполагает, что исследователь не причинит ему вреда. В случае Милгрэма это доверие было нарушено, ведь испытуемых намеренно вводили в заблуждение, провоцировали на действия, которые противоречат их личным ценностям, а затем - просто отпускали.

Она также ставила под сомнение валидность самого результата: если человек действует не в свободных условиях, а под давлением авторитета и в искусственно созданной атмосфере, можно ли считать его реакцию показательной? Или мы просто наблюдаем эффект ловушки, а не универсальный психологический механизм?

Наконец, Баумринд предупреждала, что такие эксперименты подрывают доверие общества к психологической науке. Если исследование оставляет участников в тревоге, стыде и сомнении в собственной моральности - это не прорыв, а провал. Наука, по ее словам, не может позволить себе быть жестокой ради истины.

Эта статья стала первой ласточкой: ее поддержали другие ученые, началось обсуждение, сформировались первые принципы, которые позже легли в основу кодексов исследовательской этики. Баумринд, по сути, озвучила простую, но фундаментальную мысль: в психологическом эксперименте главное - это человек, а не результат.

В одном из ранних экспериментов у младенца формировали фобию. Обратной терапии или поддержки не было

Что мы из этого вынесли (и что так и не усвоили)

После статьи Баумринд и последовавшей за ней волны обсуждений сфера начала пересматривать собственные основания. Возникли первые институциональные этические комитеты, понятие информированного согласия стало неотъемлемым требованием, а фраза "не навреди" - не просто лозунгом, а практическим критерием. Однако путь к осознанию оказался нелинейным.

На протяжении следующих десятилетий психологическая наука снова и снова сталкивалась с ситуациями, в которых искушение нарушить границы ради новизны, престижа или академического азарта перевешивало осторожность. Вот несколько случаев, которые вошли в учебники не как пример науки, а как напоминание об ответственности:

1. Стэнфордский тюремный эксперимент (Филип Зимбардо, 1971)

Участники были разделены на "заключенных" и "охранников". За считанные дни "охранники" начали демонстрировать садистское поведение, а "заключенные" — признаки дезорганизации, стресса и даже депрессии. Исследователь, сам ставший участником процесса, не остановил эксперимент вовремя. Его прервали только после вмешательства со стороны. Позднее сам Зимбардо признал: этические ориентиры были утеряны.

2. Маленький Альберт (Джон Уотсон и Розали Рейнер, 1920)

В одном из самых ранних поведенческих экспериментов у младенца сознательно формировали фобию, сочетая показ белых объектов с пугающим звуком. У ребенка возник устойчивый страх не только к крысе, но и ко всему светлому. Обратной терапии или поддержки не было. Ребенок просто исчез из поля зрения исследователей. Сегодня такой эксперимент рассматривался бы как грубое нарушение этики.

3. "Третья волна" (Рон Джонс, 1967)

Учитель истории решил показать своим ученикам, как легко возникает фашизм. Он внедрил в класс систему дисциплины, символику, лозунги, поощрение доносительства и культ лидера. Через несколько дней школьники превратились в авторитарную группу с признаками настоящего движения. Это был не эксперимент, а социальный взрыв — без информированного согласия и без защиты участников.

4. Эксперимент Facebook (2014)

Около 700 тысяч пользователей без их ведома стали объектом исследования: алгоритмы изменяли эмоциональную окраску их новостных лент, чтобы изучить влияние контента на настроение. Формально исследование проводилось в партнерстве с университетом Корнелла. По факту — это была массовая манипуляция с непредсказуемыми последствиями и без предварительного согласия.

Каждый из этих случаев стал скандалом. Но главное, каждый стал уроком, который наука вынуждена была выучить публично. И все же вопрос остается открытым: в условиях стремительного развития технологий, коммерциализации исследований и растущей конкуренции за внимание, кто сегодня задает этическую планку — научное сообщество или рынок?

Диана Баумринд не предлагала науке отказаться от экспериментов. Она предлагала вспомнить, зачем они вообще нужны. Не для шок-эффекта, не ради академического статуса, не для красивой статистики. А для понимания человека. И если в процессе мы забываем о нем, как о субъекте, как о носителе чувств, ценностей и уязвимости, тогда это уже не исследование, а насилие.

Читать больше

Добавить комментарий

Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.

Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.

Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.

Комментарии

Ваш комментарий будет первым!