Нарцисс в искусстве

Опубликовано в «Сублимация»

Мы уже давно свыклись с тем, что нарцисс — это диагноз. Черты личности, расстройство, токсичный партнер, клиент терапевта с завышенным эго и ранимым внутренним ребёнком. Однако, как ни парадоксально, сам термин «нарциссизм» появился на свет не так уж давно — и вовсе не с античностью, а с психиатрией fin de siècle. Впервые его употребил французский психиатр Поль Нэке (Paul Näcke) в конце XIX века, наблюдая за пациентами, которые испытывали подозрительно трепетные чувства к собственному отражению. А затем Зигмунд Фрейд, в работе «О нарциссизме» (1914), придал термину вес, глубину и целую теорию.

Но задолго до того, как психоаналитики взялись спасать Нарцисса от самого себя, его образ уже будоражил умы — как символ роковой замкнутости, невозможной любви, поэтического самообмана и вечного желания быть увиденным. От Овидия до Караваджо, от Леонардо да Винчи до Пауля Валери — Нарцисс странствовал сквозь века, меняя обличья: то прекрасный юноша, то аллегория тщеславия, то философская притча. Он был метафорой эгоцентризма. Но не только. Ещё — тоски по себе настоящему, до зеркала.

Так что давайте заглянем вглубь того ботанического сада, из которого этот цветок когда-то вышел, и где всё переплелось — поэзия, живопись, психиатрия, одиночество и жажда быть любимым.

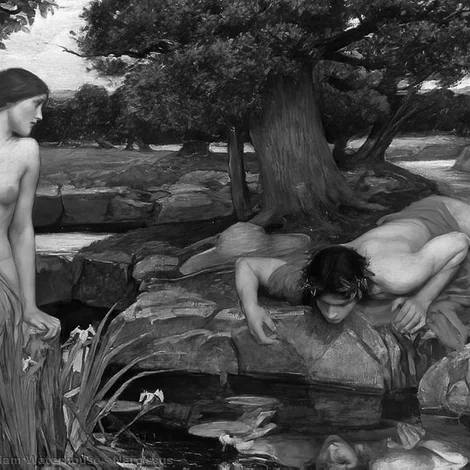

Уотерхаус делает Эхо главным трагическим персонажем - викторианским символом женской незаметности

Нарцисс и нимфа Эхо не были знакомы

Впервые история о Нарциссе появляется у римского поэта Овидия в «Метаморфозах», написанных в начале I века н. э., приблизительно к 8 году. Считается, что он опирался на устные греческие предания и локальные мифы, но именно Овидий придал этому сюжету завершенную форму — трагическую и символическую.

В его версии прекрасный юноша по имени Нарцисс отвергает любовь всех, кто к нему тянется, включая нимфу Эхо, и в наказание влюбляется в собственное отражение в воде, не узнав в нем самого себя. Он чахнет от безответного чувства и в итоге умирает. На месте его смерти вырастает цветок — нарцисс. Этот образ становится каноническим и будет вдохновлять художников, поэтов, философов и психоаналитиков на протяжении веков.

Любопытно, что сам миф о Нарциссе в том виде, в каком мы его знаем, во многом — литературное изобретение. До Овидия Нарцисс практически не фигурировал в греческом эпосе: лишь редкие намёки в локальных беотийских легендах. Именно Овидий сделал из него трагического героя и, вероятно, сам же придумал связать его с Эхо — ведь до этого они не пересекались ни в одном мифе.

Психологическая глубина эпизода поражает: миф почти полностью сосредоточен на внутреннем кризисе, а не на действиях. Не случайно и то, что история была написана в смутное время: Овидий уже чувствовал надвигающуюся ссылку — и, возможно, проецировал на Нарцисса собственные чувства — одиночество, отверженность, немоту.

Кстати, информации о том, почему Овидия сослали в Томы, практически нет. По одной версии — он позволил себе лишнее в поэме; по другой — стал свидетелем придворного скандала, связанного с внучкой Августа, Юлией Младшей. Кто знает?

Все смотрят не туда: он — на себя, она — на него, никто — на нее

Одним из самых известных изображений Нарцисса считается картина Караваджо. «Нарцисс» был написан примерно в 1597–1599 годах и остаётся одной из немногих работ художника на мифологическую тему — ведь большую часть его творчества занимают библейские сцены и уличный реализм с драками и кровищей.

Авторство долго оставалось под вопросом: картина не подписана и не упоминается у ранних биографов художника. Однако сегодня большинство специалистов признают её подлинной. Композиция предельно минималистична: юноша и его отражение. Никакого пейзажа, никакой Эхо. Вероятно, Караваджо использовал того же натурщика, что и в других ранних работах — возможно, это был его ученик или юный знакомый.

Сегодня полотно хранится в Галерее Барберини в Риме и до сих пор вызывает вопросы: то ли оно о любви к себе, то ли о невозможности увидеть кого-либо ещё. Ирония в том, что перед нами вроде бы картина о красоте, а хочется сказать: юноша, отойдите от воды — там пусто.

Ещё одна известная работа на ту же тему — «Эхо и Нарцисс» (1903) Джона Уильяма Уотерхауса. Это одна из последних крупных работ художника и, пожалуй, самое тиражируемое изображение юноши. В ней, как и в жизни, все смотрят не туда: он — на себя, она — на него, никто — на неё. Уотерхаус делает Эхо главным трагическим персонажем — почти викторианским символом женской незаметности. Композиция построена как театр немоты: мы видим обоих, они — никого. Картина быстро попала в музей, минуя частные коллекции. Возможно, потому, что покупатели тоже смотрели на что-то другое.

Почти сорок лет спустя совершенно иную, куда более тревожную версию мифа предложит Сальвадор Дали.

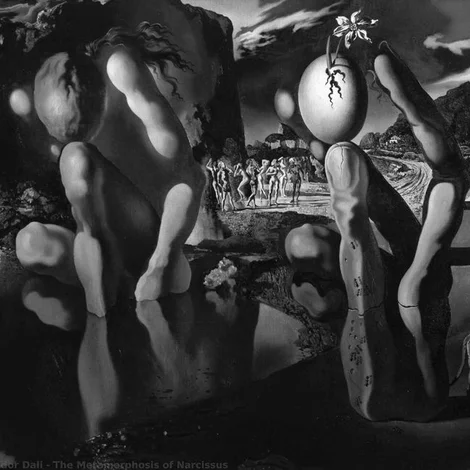

По воспоминаниям Дали, Фрейд назвал картину «поистине классической», но встреча была сдержанной и напряженной

Между Дали и Фрейдом

Картина Сальвадора Дали «Метаморфоза Нарцисса» была написана в 1937 году в Лондоне и стала первой работой художника, выполненной маслом за пределами Испании. Это одно из ранних произведений, в котором Дали применяет свою концепцию «параноико-критического метода» — способа соединения образов и ассоциаций, направленного на разрушение рационального восприятия.

Композиция построена как зеркальное удвоение: слева — фигура юноши, склонившегося над водой, справа — каменная рука, держащая яйцо, из которого прорастает цветок нарцисса.

Картина была впервые представлена в лондонской Lefevre Gallery в апреле 1938 года — одновременно с публикацией сопровождающего поэтического текста Дали на французском и английском языках. В этом тексте Дали описывает, как Нарцисс, поглощенный собственным отражением, теряет связь с телом и реальностью. Его образ постепенно превращается в каменную руку с яйцом — символом смерти прежнего «я» и рождения нового: холодного, неподвижного, бесчувственного.

В том же году, по приглашению Стефана Цвейга, Дали встречается с Зигмундом Фрейдом в Лондоне и показывает ему эту работу. По воспоминаниям художника, Фрейд назвал картину «поистине классической», но сама встреча оказалась сдержанной и напряженной. Сегодня «Метаморфоза Нарцисса» хранится в коллекции лондонской галереи Тейт.

Нарцисс смеется, думает и уходит в монахи

В литературе XX века Нарцисс больше не тонет в зеркальной воде. Он выходит из мифа — в текст. Здесь он размышляет, наблюдает, спорит с собой, пишет стихи, а в конце, возможно, уходит в монахи. Его образ постепенно теряет трагедийную прозрачность античности и приобретает плоть — эстетическую, философскую, психоаналитическую.

У молодого Андре Жида Нарцисс вовсе не страдалец, а гедонист, наслаждающийся собой буквально «на вкус». В рассказе «Новые пищевкусовые впечатления Нарцисса» (1891) он пробует собственную красоту, как изысканное блюдо, с легкой ироничной претенциозностью fin de siècle. Это была одна из первых публикаций Жида, написанная в 22 года — тонкая пародия на декадентскую манеру конца века. Современники восприняли её как изящную шутку, остроумную, но не всерьёз. А спустя столетие в этом тексте слышится ранний манифест эстетического нарциссизма и самоанализа.

Через три десятилетия Поль Валери создает, пожалуй, самую трудночитаемую интерпретацию мифа. В поэме «Нарцисс говорит» (1926) герой ничего не делает, никого не любит, ни к чему не стремится, он просто говорит. Поэма лишена сюжета, её ткань соткана из слов, зеркал, взглядов, рефлексий. Нарцисс здесь превращается в сознание, оторванное от тела, в чистую речь, вращающуюся в вакууме. Поэты и философы восхищались этой работой. Широкая публика — вежливо промолчала.

И вот в 1930 году появляется ещё один Нарцисс в романе Германа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд». На этот раз он — монах, рациональный, собранный, отрешенный.

Противоположность своему другу и антиподу — Гольдмунду, живущему страстью, телом, интуицией. Сам Гессе признавался: он разделил между ними собственную душу — разум одному, чувство другому. Этот роман обретёт особенную популярность в 1960–70-х, в среде тех, кто искал путь между дисциплиной и свободой, между аскезой и искусством, между мышлением и переживанием.

Так Нарцисс, некогда молчаливый пленник зеркала, становится героем сложного внутреннего диалога. Его уже не нужно спасать, ведь он заговорил. И слышит себя. Иногда — слишком хорошо.

Нарцисс в музыке: от импрессионизма до цифрового зеркала

Нарцисс пробрался и в музыку. Композиторы, как и поэты, искали в нём не героя, а форму — движение, остановку, эхо. От прозрачных партитур Дебюсси до психоделического балета Бежара и электро-фанка Рошин Мёрфи, в каждом случае это не история любви к себе, а попытка выйти за пределы собственного образа. Или не выйти.

В 1885 году двадцатитрёхлетний Клод Дебюсси сочиняет Narcisse — одну из своих первых симфонических пьес. Музыка почти невесомая: никакой драмы, только тихое звучание неподвижности, легчайшее отражение в партитуре. Пьеса долго считалась утраченной и была обнаружена лишь в середине XX века. Она не предназначалась для концертного исполнения, это, по словам самого Дебюсси, «музыкальная миниатюра о неподвижном взгляде». О Нарциссе, “который уже не герой, а тень на поверхности”.

Почти столетие спустя, в 1971 году, Морис Бежар ставит балет Narcisse как соло для одного танцовщика. На сцене нет никого, кроме него — ни Эхо, ни хора, ни мифологических теней. Только тело, жест, тишина. Постановка существует в традиции «танца-отражения», где движения не рассказывают, а отзываются, словно в зеркале. Бежар не пересказывает миф, а изучает механику самовосприятия: как поза становится образом, а образ — пределом. Он называл этот балет «чистым танцем о невозможности быть вне себя». Сам Нарцисс здесь — не влюблённый, а застывший в собственной проекции.

И вот — 2019 год. Нарцисс возвращается, но уже в инстаграмном оформлении. Певица Рошин Мерфи выпускает трек Narcissus — электро-фанк с клубным ритмом и клипом, где зеркал больше, чем людей. Трек написан в соавторстве с продюсером Ричардом Барраттом и задумывался как постмодернистский гимн культуре самопрезентации. За танцевальным битом скрывается история персонажа, существующего лишь в глазах других. «Ты становишься собой, — иронизирует Мёрфи, — только тогда, когда тебя кто-то лайкнул». Тут Нарцисс уже не трагический герой, не монах и не поэт. Он — фильтр, глянец, алгоритм.

Парадокс нарцисса

Нарцисс за две тысячи лет так и не ушел со сцены, а лишь сменил костюмы. Античный юноша из «Метаморфоз» превратился в художника, бесконечно пишущего собственный портрет, в композитора, останавливающего оркестр ради идеального звучания и даже в поп-диву, измеряющую своё существование счетчиком лайков.

Психиатры называют это нарциссическими механизмами, а история искусства демонстрирует: та же энергия, что толкает к самозамыканию, способна создавать картины, балеты, романы и музыку, без которых невозможно представить современную культуру.

И в этом парадокс нарцисса. Спасаясь от собственной уязвимости, он снова и снова дарит миру новую красоту. Возможно, именно в этом и кроется главный урок мифа: отражение может погубить, но может и вдохновить, если смотреть на него не только влюбленными, но и любопытными глазами.

Читать больше

Добавить комментарий

Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.

Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.

Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.

Комментарии

Ваш комментарий будет первым!