Умер автор самого знаменитого психологического эксперимента ХХ века

Опубликовано в «Сублимация»

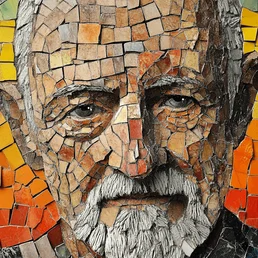

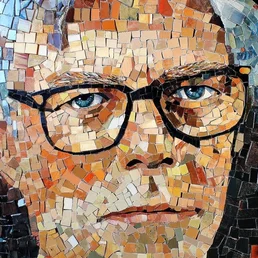

Умер американский психолог и ученый Филип Зимбардо. Эту печальную новость сообщил Стэнфордский университет, в котором Зимбардо преподавал с 1968 года. Ученому был 91 год, он скончался в своем доме в Сан-Франциско. Давайте вспомним, чем был знаменит автор знаменитого и не менее противоречивого «Стэнфордского тюремного эксперимента».

Исследование, которое впоследствие получило название "Стенфордского тюремного эксперимента", состоялось в 1971 году. Зимбардо провел его совместно с Уильямом Кертисом Бэнксом, Крейгом Хейни и Дэвидом Джаффе по заказу Военно-морского министерства США: военные хотели понять, почему возникают конфликты в казармах и в армейских исправительных учреждениях.

Сицилийца по происхождению, выросшего в неблагополучном районе Нью-Йорка, где большинство друзей детства стали гангстерами, Зимбардо интересовали проблемы психологии насилия, так что тема его увлекла. Участников набрали по объявлению в газете, им платили по 15 долларов в день за две недели участия в эксперименте. Всего на объявление отозвалось 70 человек, из них Зимбардо отобрал 24 наиболее здоровых и психологически устойчивых. Эти участники были мужчинами, учащимися колледжей, белыми и принадлежали к среднему классу.

Затем участников эксперимента разделили по жребию, просто подбрасывая монетку, на две группы, "заключенных" и "охранников". Причем "охранникам" была выдана униформа цвета хаки, дубинки и солнцезащитные очки. Участников группы "заключенных" отправили по домам, где всех их в первый день эксперимента арестовала полиция города Пало Альто, что стало для них настоящим шоком.

Мало того, что испытуемых не предупредили об аресте, все было по-настоящему: им зачитали права, выдвинули обвинения (в вооруженном ограблении), раздели догола и провели осмотр, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Затем им была выдана форма, как у настоящих заключенных, и их заперли в подвале университета.

Там постоянно находились 18 человек: по трое "заключенных" в трех камерах и три смены "охранников" по три человека. В первый день эксперимента "заключенным" были зачитаны правила. Условия ничем не отличались от тюремных: в этом вопросе Зимбардо консультировал некий Карл Прескотт, отсидевший 17 лет в тюрьме Сан-Квентин за покушение на убийство. Каждый день три построения, три похода в туалет для каждого под конвоем, ежедневные переклички и так далее. Но главное, что в правилах оговоривалось: отказ подчиняться неизбежно ведет к наказанию. Все испытуемые должны были вести дневники и периодически проходить тестирование взаимоотношений в коллективе.

Почти сразу же "охранники" стали проявлять садистские наклонности, унижая "заключенных" как словесно, так и физически — например, заставляя делать бесконечные физические упражнения либо лишая еды. Первый нервных срыв у "заключенного" случился через 36 часов, еще один участник эксперимента выбыл через сутки. На шестые сутки в подвал спустилась Кристина Маслак, невеста и коллега Зимбардо, пришла в ужас — и жестокий эксмеримент пришлось прекратить досрочно. В результате все "заключенные" получили сильные моральные травмы.

И хотя в дальнейшем эксперимент не раз и не два подвергался критике, Зимбардо доказал то, что собирался: врожденной склонности к насилию не существует, а вера в то, что люди по своей природе изначально хорошие или плохие, была иррациональной.

Ситуации влияют на поведение человека больше, чем особенности его личности, а исключительные ситуации имеют исключительное значение в раскрытии негативных внутренних качеств человека. У одних в таких условиях проявляются садистские наклонности, у других — конформистские. И если человек легко подчиняется системе, значит, система не должна его провоцировать.

Но несмотря на критику коллег, вымыслы журналистов и даже обвинения Зимбардо в фальсификациях, "тюремный эксперимент" оправдан уже тем, что благодаря ему в американских тюрьмах начиная с начала семидесятых годов существенно смягчились условия содержания заключенных.

Сам Зимбардо проработал в Стенфордском университете еще добрых полвека, изучая такие темы, как убеждение, изменение мировозрения, когнитивный диссонанс, гипноз, культы, отчуждение, застенчивость, временную перспективу, альтруизм и сострадание. А самому эксперименту было посвящено несколько фильмов, включая один документальный. И хотя как минимум два фильма были сняты в Голливуде, киноманам больше всего запомнился немецкий "Эксперимент" 2000 года со "звездой" фильма "Беги, Лола, беги" Морицем Бляйбтроем в главной роли (лента получила приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии). Конечно же, фильм имеет мало общего с действительностью – это экранизация бестселлера популярного писателя Марио Джордано.

На самом деле, во время "Стэнфордского эксперимента" "заключенные" не провоцировали охранников, как это показано в фильме ради нагнетания драматургического напряжения. Соответственно, никто никого не убивал и не получал увечий. Но это очень качественная, надолго запоминающаяся постановка, хотя и не предназначенная для впечатлительных зрителей.

А вот одноименный голливудский римейк, снятый через 10 лет, несмотря на участие замечательных актеров Эдриана Броуди и Форреста Уитакера получился откровенно вторичным и скучным. И, конечно же, содержащим все расхожие голливудские штампы: испытуемые соглашаются на эксперимент ради крупной суммы денег, в кадре происходят неправдоподобно жестокие драки, а в финале обязательно торжествует добро: зловещий доктор показательно наказан. (Разумеется, Зимбардо не привлекался к суду.) Еще один пример того, как Голливуд перемалывает даже самую оригинальную идею.

Читать больше

Добавить комментарий

Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.

Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.

Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.

Комментарии

Ваш комментарий будет первым!