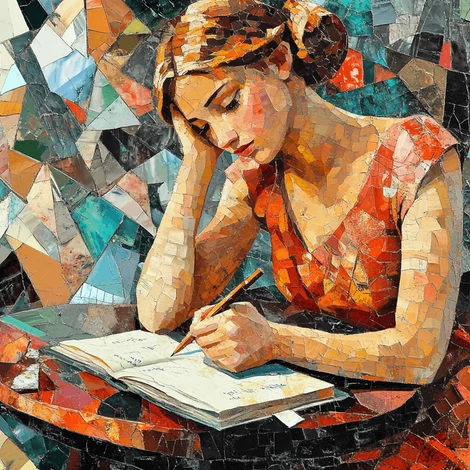

Дневниковая терапия: что меняет письменная рефлексия?

Опубликовано в «Опыт»

Дневник в терапии — это не просто инструмент саморефлексии. Это пространство, где клиент (а иногда и терапевт) может найти смыслы, выйти в метапозицию, увидеть повторяющиеся паттерны. Иногда — прожить травматичное по-другому.

Мой путь к дневнику начался не с книг или учёбы — а ещё в подростковом возрасте, когда все чувства кажутся уязвимыми. Я писала тогда не каждый день, а в моменты эмоциональной бури: когда влюбилась в парня из параллельного класса, поссорилась с подругой, когда казалось, что учительница ко мне несправедлива.

Писала от руки, искренне. Казалось, страница — единственное место, где можно говорить честно, без осуждения. Пока однажды я не пришла домой и не застала маму с открытым дневником в руках. Знаете, это было не просто неприятно. Это было больно — как удар от человека, от которого не ждёшь.

Не помню, куда делась та тетрадь — выбросила или сожгла, — но с тех пор между мной и письмом возникла стена скепсиса. Я больше не могла доверить бумаге что-то настоящее.

Потом — учёба на психолога, где о дневниках говорили часто. Вдохновенно и уверенно:

«Он помогает лучше понять себя».

«Позволяет структурировать хаос внутреннего опыта».

«Освобождает эмоции и снижает напряжение».

Звучало убедительно. Теоретически. Практически — я вспоминала ту комнату, взгляд мамы и страницы, которые больше никогда не станут безопасными.

Вокруг — другой полюс. В комментариях в соцсетях под постами и видео дневники называли чем-то несерьёзным:

«Очередная мода»,

«Не помогает, только копание в себе»,

«Зачем тратить время, если можно просто поговорить с другом?»

Где-то между этими двумя крайностями — верой и недоверием — я оставалась в стороне. Пока не появилась одна клиентка.

Её рефлексия сразу бросалась в глаза — точная, глубокая, объёмная. Уже на второй или третьей сессии она, будто между прочим, сказала:

"У меня несколько дневников. Один — для мыслей. Другой — для эмоций. Ещё один — когда просто нужно выговориться, без структуры", - в её словах не было драмы. Она просто описывала свой способ оставаться в контакте с собой. Её записи не только фиксировали, что произошло. Они открывали, как именно она это переживала. В работе мы часто возвращались к этим текстам — читали вслух фрагменты, разбирали повторяющиеся формулировки, ловили интонации между словами.

Именно тогда впервые за многие годы я подумала: «А может, дневник — это не просто слова на бумаге? Может, это — пространство? Инструмент? Место, где начинается изменение?»

Так началось моё собственное изучение этой темы. Сразу же мне попалась книга психотерапевтки Кэтлин Адамс «Дневник как путь к себе». В ней — не просто советы, а 22 письменные практики, которые работают как зеркала, двери, мосты между сегодняшним «я» и тем, кто внутри хочет быть услышанным. Это уже не просто: «пиши, что произошло». Скорее — погружение, вопросы, которые меняют угол зрения, память, оживающая через слово.

Работая над этим текстом, я вдруг заметила: эта статья — своеобразная форма ведения дневника, только публичная. Она не похожа на «диалог с частью себя», «трамплин» или «поток». Пожалуй, ближе всего к «эмоциональной хронологии» по Кэтлин Адамс: когда ты возвращаешься к важному эпизоду, смотришь на него с новой позиции и как будто сшиваешь себя — прежнюю и нынешнюю — через слова.

Этот процесс и есть суть дневниковой терапии: не просто описать, а прожить ещё раз — иначе, глубже, с большей внутренней опорой.

Терапевтическое письмо работает за счёт созданного пространства для безопасного контакта с тем, что звучит, болит, повторяется или просится наружу.

Преимущества письменной рефлексии

В чем преимущества письменной рефлексии:

Снижает эмоциональное напряжение. «Озвученное» на бумаге больше не держит тело в напряжении. После написанного часто становится легче дышать.

Создаёт внутренний контейнер. Вместо того чтобы удерживать мысли в голове, мы выгружаем их во внешний объект.

Помогает увидеть себя со стороны. В моменте мы часто не понимаем, что с нами происходит. Но, читая про себя вчерашнюю, формируем метапозицию, которая в терапии является ключевой.

Выявляет повторяющиеся темы. «Новая» проблема, записанная в дневник, вдруг оказывается знакомым мотивом, который просто снова вернулся.

Обучает внутреннему диалогу без осуждения. Если записывать не только факты, но и ощущения, эмоции, мечты, со временем появляется другой стиль внутреннего диалога — более тёплый, внимательный, человечный.

В книге Кэтлин Адамс меня откликнулась не только структура, но и её уважение к опыту. Там нет инструкций — есть приглашение: «пиши, чтобы понять, увидеть, выдержать».

Моё главное понимание: дневник — это не про продуктивность, регулярность и идеальность. А про возможность быть собой, не прячась.

Возможно, вы давно не писали. Возможно, не решались. Но если эта тема вас зацепила — спросите себя: если бы я писал(а), о чём бы шла речь? И что бы я услышал(а) в ответ?

Дневник — не всегда про ежедневность. Это может быть пространство, где появляется мысль, которую никто не перебил. Друг, который не сбежит, даже если вы сказали слишком много. Зеркало, которое отражает не только лицо, но и настроение в нём.

И напоследок моя искренняя рекомендация: хотя бы попробуйте познакомиться с книгой Кэтлин Адамс «Дневник как путь к себе». Там не только техники, но и глубокое погружение в письменный опыт: проживание потерь, разговоры с тенью, внутренние диалоги, сны, письма, которые никогда не будут отправлены.

Это не всегда простой процесс, но он способен открыть дорогу к внутренним изменениям, которые действительно имеют значение.

Читать больше

Добавить комментарий

Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.

Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.

Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.

Комментарии

Ваш комментарий будет первым!