Символическое восприятие как ключ к глубокому пониманию себя и клиентов

Опубликовано в «Тема номера»

Что общего между чучелом акулы за 12 миллионов долларов, сумкой Hermès, игрушечным зайчиком и словами клиента на сессии? Ответ — символическое восприятие. Способность видеть за буквальным смыслом скрытые пласты информации и опыта, без которой психотерапия превращается в инструкцию, а жизнь - в набор сухих фактов. Юнг называл символы мостом к бессознательному, а Винникотт описывал переходное пространство между внутренним и внешним.

Предлагаем вашему вниманию лекцию вице-президента Украинской Психотерапевтической Лиги и CEO Европейской Школы Психологии Кристины Кудрявцевой, из которой вы узнаете, как формируется символическое восприятие, что может его блокировать и почему оно является ключом к глубокому пониманию себя и клиентов.

Сегодня мы поговорим о символическом восприятии как ключе к глубокому пониманию себя и своих близких. Рассмотрим, что именно стоит за этим понятием и почему оно является мостом между сознательным и бессознательным. Подумаем о том, как формируется эта способность, как она может блокироваться и какие этапы развития проходит — от детских игр и фантазий до проективных объектов.

Коснемся теории Дональда Винникотта, который описал особое переходное пространство между внутренним и внешним мирами. Проанализируем влияние семейных и культурных факторов на нашу способность символизировать и обсудим, что именно может этот процесс останавливать или искажать. Обратим внимание на различие между символическим и буквальным восприятием и на то, почему эта разница так важна для работы психолога и для жизни любого человека.

Кроме того, исследуем связь символов с коллективным бессознательным и архетипами, рассмотрим разницу между индивидуальным и коллективным символизмом. Обратимся к снам, мифам и фантазиям как источникам символического материала. И наконец обсудим, что такое символическая инфляция и как её избежать.

В случае Дэмьена Херста, чучело акулы воплощало большие, масштабные идеи — жизнь и смерть

Есть замечательная книга, которая рассказывает о том, как чучело акулы, стоившее 100 долларов, превратилось в арт-объект стоимостью 12 миллионов. Она так и называется - «Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов». В ней описан реальный кейс арт-рынка - история арт-объекта Дэмьена Херста, который действительно был продан за такую сумму.

Почему произошёл настолько резкий скачок стоимости? Это объясняется тем, что мы называем символическим восприятием. В психологии различают два типа восприятия - символическое и конкретное. В профессиональной англоязычной литературе вы можете встретить термин “it is as if” - символическое восприятие. Это означает: «как будто что-то другое». А конкретное восприятие описывают как “it just is” - «это просто есть».

Когда мы смотрим на чучело акулы буквально, оно остаётся просто чучелом и стоит 100 долларов. Но если мы воспринимаем его как символ — “it is as if”, тогда его ценность зависит от того, что именно оно символизирует. В случае Дэмьена Херста это чучело акулы воплощало большие, масштабные идеи — жизнь, смерть и так далее. И именно поэтому его цена была настолько высокой.

Деньги здесь выступают своеобразным эквивалентом энергии, а символическое восприятие добавляет значение, наделяет объект дополнительной энергией.

Для 90% людей объект на фото будет узнаваемым и сразу потянет за собой определённые значения

Банан может быть просто бананом — это один объём энергии, одна порция информации. Но он может также символизировать что-то другое, определённые идеи. И тогда, в зависимости от масштаба этой идеи, растёт «цена» — энергетический вес, информационная значимость объекта, который мы воспринимаем.

Давайте я приведу ещё один пример. Допустим, вы заходите в соцсеть, чтобы «проверить» кого-то. Мы все так делаем: познакомились с новым человеком, и нам интересно понять, кто он, чем живёт. Вы открываете его профиль. И видите, например, фото с сумкой Hermès. Какие у вас мысли? Кто-то подумает: «Девушка небедная». Кто-то другой — «ой, какая модница, всё напоказ». Или что-то ещё своё. Но для 90% людей объект на фото будет узнаваемым и сразу потянет за собой определённые значения.

Есть условная сумка — кусок кожи, фурнитура, ремешки. Но есть и то, что она для нас символизирует. То, с чем мы её связываем. Все эти дополнительные смыслы — это и есть символическое восприятие.

И если оглянуться вокруг, то почти всё, что мы воспринимаем, пронизано символами. Мы можем это осознавать, а можем и нет. Но наше бессознательное работает с ними так, что считывает всю информацию, которую они в себе несут.

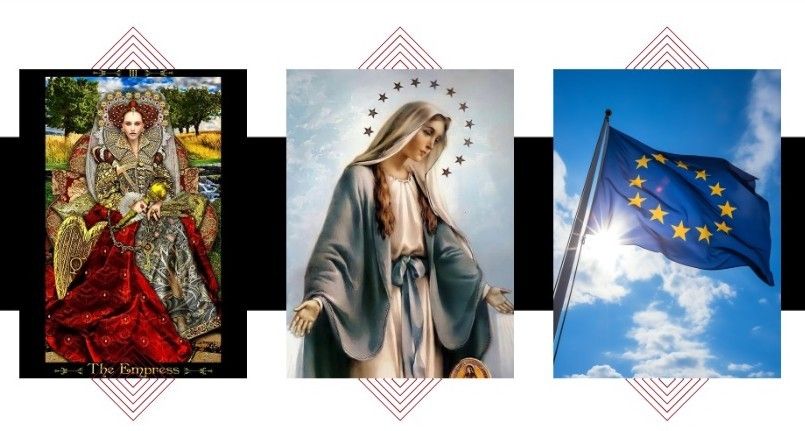

Например, вы видите три очень разные на первый взгляд изображения: карту таро, Богородицу и звёздный символ Евросоюза.

Если говорить о буквальном восприятии, то мы видим карту Таро, изображение Богородицы и флаг Евросоюза. Кажется, между ними нет ничего общего. Но на самом деле в основе всех трёх изображений лежит один и тот же символ. Почему это важно? Потому что наше бессознательное считывает эту информацию.

Сознательно мы видим три разные картинки, но на бессознательном уровне объединяем их. И именно понимание символического восприятия помогает осознать, какую информацию передают нам наши сны, клиенты во время терапии, бренды через свои логотипы, религия или любые другие культурные явления.

Реклама на самом деле очень активно использует этот механизм. И понимая его, вы сможете яснее осознавать, какое именно сообщение пытаются вам передать.

Приведу ещё один показательный пример. Сейчас посмотрите на картину расфокусированным взглядом. Расслабьте глаза, чтобы изображение немного «размылось». Просто почувствуйте, что там есть.

Затем так же, не фокусируясь, посмотрите на следующую картину.

А теперь наоборот — сфокусируйтесь на ней. И ещё раз вернитесь к предыдущей.

Скорее всего, в чётком, сфокусированном восприятии эти картины выглядят совсем разными: разные люди, разные времена, по-разному накрытый стол и так далее. Но если смотреть расфокусированно, не вглядываясь в детали, а воспринимая общие образы, окажется, что между ними много общего. Ведь это, по сути, один и тот же сюжет. Суть одна, а форма разная. И символическое восприятие — это всегда восприятие сути. А конкретное восприятие — это восприятие формы.

«Знаками и символами правит мир, а не словом и законом», — говорил Конфуций. И я как глубинный психолог могу добавить: они правят и вашим внутренним миром.

Что такое символ? Официальное определение говорит, что символ — это «сущность, которая обозначает другую сущность». Символом может быть объект, изображение, слово, явление или даже действие. Но главное в том, что этот объект, слово или действие замещает собой другое значение.

Символ можно сравнить с ярлыком на компьютере: нажимаешь на него и открывается целая программа. Точно так же и символ. Мы смотрим на него, и наше внимание как будто «кликает» мышкой по этому ярлыку, открывая весь скрытый за ним смысл, все слои значений.

И ещё раз подчеркну: мы делаем это бессознательно. Это происходит само по себе, ведь так устроена наша психика. Именно на этом механизме основаны многочисленные маркетинговые стратегии, политические технологии, религиозная проповедь — всё то, что стремится воздействовать на нас через образы и символы.

Почему так важно понимать символы ещё и с другой стороны? Потому что если взглянуть глубже, именно способность к символизации, как утверждают многие исследователи, создала нашу цивилизацию. Она дала человеку возможность подняться над прямым, буквальным восприятием и позволила каждому построить свой внутренний мир, свою собственную «цивилизацию» души. Символизация помогает направлять энергию на самопознание и самореализацию вместо того, чтобы блуждать по бесконечным коридорам невроза.

Символы как «резиденты» интерсубъективной реальности

Символы можно представить как жителей, «резидентов» интерсубъективной реальности. Что это такое? Попробуем разобраться.

Есть внутренняя реальность — субъективная. Это ваши фантазии, сны, ощущения мира. То, что существует внутри вас. Есть внешняя реальность — объективная.

Например, позади меня стоят книги. Это вещи во внешнем мире. И если здесь соберётся сто или тысяча человек, все увидят одно и то же — эти же книги. Это то, что мы называем объективной реальностью.

Но для того, чтобы по-настоящему понять природу символов, нам нужно заметить ещё одно измерение, кроме внутреннего и внешнего. Это так называемая интерсубъективная реальность. Именно в ней рождаются символы как мостики между людьми, между личным и коллективным, между явным и скрытым.

Это реальность, которая формируется на границе перехода от внешнего к внутреннему миру. И когда мы говорим об интерсубъективной реальности, существуют интересные гипотезы учёных о том, что Homo sapiens как вид победил в борьбе за выживание именно тогда, когда у него появилась способность создавать интерсубъективную реальность и, как следствие, способность к построению цивилизации.

Исследователи напоминают нам, что Homo sapiens не был единственным видом людей на Земле. И, что интересно, он не был самым умным, самым сильным или даже самым хитрым.

Во многих аспектах мы были даже более посредственными, чем наши конкуренты того времени. Но в итоге получилось так, что именно Homo sapiens победил в этой борьбе и сумел создать на Земле цивилизацию.

Когда учёные исследуют вопрос, как это стало возможным, существует интересная гипотеза: это произошло тогда, когда Homo sapiens научился объединяться в большие группы и действовать вместе. Именно благодаря этому они могли побеждать более сильных противников.

Далее исследователи задаются вопросом: как именно Homo sapiens смог научиться объединяться в большие сообщества и действовать слаженно? На самом деле мы живём в мире, где это кажется само собой разумеющимся, так как мы постоянно являемся частью больших групп - страны, крупной компании, общества. Все значительные достижения в нашем мире стали возможными благодаря совместным, хорошо организованным усилиям многих людей. И это для нас настолько привычно, что трудно даже представить, что когда-то этого не существовало.

Когда-то племя состояло из 10–20 человек. И как им объединиться с другим племенем? Как организоваться вместе? Как выступить единым фронтом в каком-то деле? Это совсем не простая задача.

Как известно из психологии управления, группой до пятидесяти человек (разные исследователи называют разные цифры, но в целом около пятидесяти) ещё можно управлять «вручную».

Что это означает? Например, я говорю Петру, что завтра утром мы идём охотиться на мамонта. Петр передает это Ивану и так далее. И я, как вождь племени, ещё и пригрозила наказанием — от небес или от себя лично. И в результате все двадцать человек на следующее утро вышли на охоту. Но так можно управлять максимум несколькими десятками людей.

Группами, большими чем пятьдесят, так просто «вручную» уже не покомандуешь. И тут возникает вопрос: что же ими управляет? Как такие большие группы могут быть организованы? Ответ — только благодаря идее, которая объединяет всех, через идеологию. А любая идеология — это символическое восприятие. Это способность создавать интерсубъективную реальность.

Когда я, как вождь, доношу до своего народа идеи, ради которых они готовы идти на войну, работать, жертвовать собой, я транслирую свою внутреннюю, субъективную реальность так, что она становится интерсубъективной, то есть общей для многих людей.

Именно это и позволяет управлять большими группами. То же самое делает религия, или мифологические системы — они тоже об этом. И ещё раз: именно эта способность, как утверждают исследователи, помогла Homo sapiens выжить и стать той доминирующей цивилизацией, какой мы являемся на Земле сегодня.

Зайчик остаётся просто зайчиком, но для ребёнка он означает маму

Первый опыт интерсубъективной реальности возникает еще в отношениях между мамой и ребёнком. Давайте посмотрим, как это происходит. Здесь я рекомендую обратиться к теории Дональда Винникотта. Именно он разработал концепцию, которая сегодня известна как теория переходного или потенциального пространства и переходного объекта.

Дональд Винникотт был одним из первых глубинных психологов, кто предложил такую двухуровневую модель человеческого существования: внутренний мир и внешний мир, дополнив её новым понятием «переходное пространство» или «зона непосредственного опыта». Эта зона становится третьей составляющей человеческой жизни, фактически аналогом интерсубъективной реальности.

Винникотт был первым психологом, который обратил на это внимание. До него обычно рассматривали только внутренний мир человека и внешний мир. А Винникотт добавил ещё одно важное понятие — переходный объект.

Что это такое? Это объект, который помогает ребёнку совершить переход от состояния слияния с мамой к отдельному, самостоятельному функционированию. Как это выглядит в повседневной жизни? В определённый момент развития у ребёнка появляется любимая подушечка или плюшевый зайчик, без которых он отказывается идти на прогулку или начинает горько плакать. Но стоит дать ему этот объект и ребёнок сразу успокаивается. Это и есть переходный объект. В восприятии ребёнка он выступает заменителем мамы.

И здесь мы возвращаемся к понятию символа. Это первый символ в жизни ребёнка — условный зайчик остаётся просто зайчиком, но для ребёнка он означает маму. Соответственно, ребёнок реагирует на него как на маму: успокаивается или, наоборот, очень расстраивается, если его нет рядом. И именно появление переходного объекта свидетельствует о формировании у ребёнка переходного пространства и развитии способности к символизации. Таким образом, переходный объект становится первым символическим объектом ребёнка.

Давайте посмотрим, как работает внутренний мир, что там происходит, как функционирует внешний мир и каким образом создаётся этот интерсубъективный, переходный мир, так называемое «третье пространство».

Во внутреннем мире младенца до определённого возраста мама воспринимается как продолжение его самого. Точнее говоря, всё воспринимается как единое целое. Нет разницы между «я», «мама» и внешним миром. Младенец уверен (если можно так сказать), что он сам «создаёт» маму. Ведь когда он голоден, мама приходит покормить. Во внутреннем мире ребёнка это воспринимается так, словно он сам создал маму, которая удовлетворила его потребность. Это — субъективная, внутренняя реальность.

А что происходит во внешнем, объективном мире? Там мама — это отдельный человек, который подстраивается под потребности младенца и таким образом позволяет возникнуть иллюзии всемогущества.

Это очень важный этап. Но одновременно важно, чтобы мама была не идеальной, не «плохой», а именно «достаточно хорошей» — термин Дональда Винникотта. Он подчёркивал: мама должна быть достаточно хорошей, чтобы интуитивно чувствовать, когда нужно уменьшать уровень подстраивания под ребёнка и вызывать у него умеренные, «допустимые» фрустрации. Ведь именно эти фрустрации стимулируют развитие психики. Они заставляют ребёнка искать собственные способы справляться, формировать внутренние образы, создавать переходные пространства и объекты.

Когда мамы нет постоянно рядом, когда она не всегда сразу реагирует на потребности ребёнка, ребёнок вынужден как-то с этим справляться. И именно тогда, как говорил Винникотт, эти допустимые фрустрации стимулируют психику развивать символическое мышление, создавать переходные объекты и таким образом расти.

Поэтому популярная сегодня идея «сделать всё, лишь бы не травмировать ребёнка» имеет свои ловушки. Ведь если избегать любых фрустраций, можно задержать развитие символического восприятия. Другая крайность, такая как сильная травматизация, тоже блокирует возможность разворачивания этого третьего, символического пространства. Но об этом мы поговорим отдельно.

Переходное или интерсубъективное пространство — это то место, где встречаются фантазия и реальность, внутреннее и внешнее. И именно это и есть территория здоровой психической жизни. В конце концов, человек во взрослом возрасте живёт именно в этом пространстве. Психически здоровый человек большую часть своей жизни проводит в переходном пространстве, где постоянно пересекаются внутренние и внешние реальности.

Дональд Винникотт говорит о том, что здесь мы исходим из понимания: задача принятия реальности никогда не решается окончательно. Ни одно человеческое существо не освобождено от напряжённой взаимосвязи между внешней и внутренней реальностью. И ослабить это напряжение можно через особую промежуточную область опыта. Ту область, которую невозможно опровергнуть, как, например, искусство или религию. Эта промежуточная зона, пишет Винникотт, является непосредственным продолжением игрового поля маленького ребёнка, который как бы «забылся» в игре.

Игра — это яркий пример символического пространства

Когда мы говорим о символах и символическом восприятии, мы не можем обойти тему игры. Ведь игра — это яркий пример символического пространства, или интерсубъективного переходного пространства. Игра характеризуется увлечённостью и вовлечением в неё объектов из внешнего мира, которые взаимодействуют с внутренними образами и фантазиями. Это прекрасный пример того, как внешнее и внутреннее встречаются и переплетаются.

В процессе игры фантазийные и объективно-реалистичные элементы детского восприятия сталкиваются и взаимодействуют, что становится основой для дальнейшего развития творческих и познавательных способностей уже во взрослом возрасте.

Игра существовала задолго до появления любой культуры и витает над ней. Каждая культура — это тоже своего рода игра, словно большое представление, которое разыгрывается. Интересный момент заключается в том, что игра — это функция, которая не определяется ни биологией, ни логикой, ни этикой. И что важно, играют не только люди, но и животные. Это чрезвычайно интересный феномен, который психология ещё долго будет изучать. И уже сегодня есть очень интересные работы на эту тему. Одну из них я особенно рекомендую тем, кто хочет глубже понять психологию игры. Это книга «Реальность под вопросом» Джейн Макгонигал, в которой автор исследует игры, в том числе компьютерные, с психологической точки зрения и с точки зрения их пользы.

И она пишет об очень любопытной вещи. Мы привыкли смотреть на компьютерные игры как на зло, говорить о зависимости, о вреде, и, конечно, это не лишено смысла. Но автор книги обращает внимание на другой аспект. Игра — это место, где люди могут работать много часов подряд. Она справедливо отмечает, что игра, это не отдых в привычном смысле. Игра — это напряжение ресурсов, порой очень тяжёлая работа, требующая полной концентрации, максимального вовлечения всех сил. Она пишет: подумайте, миллиарды людей в мире тратят часы своей жизни абсолютно добровольно, более того, им за это не платят, а часто они сами платят деньги за возможность играть. И при этом они чувствуют себя счастливыми.

Интересно, можем ли мы создать такие игровые реальности в сфере бизнеса или в общественно полезных проектах? Можно ли направить эту колоссальную энергию на что-то продуктивное? Это, на мой взгляд, очень интересная идея, которая заслуживает внимания и глубокого изучения. Игра действительно может быть примером организации таких интерсубъективных пространств. Ещё раз отсылаю вас к этой книге, если хотите глубже понять эту концепцию. Мне кажется, что она чрезвычайно интересна.

Игры — это то, что привлекает огромные ресурсы. Все знают, сколько зарабатывают футболисты. Казалось бы, что такое футбол? Десять парней бегают за мячом. И что тут такого? Но это явление, которое существует тысячи лет, и вокруг него сосредоточено невероятно много денег и внимания. Деньги и внимание здесь взаимосвязаны. Это ещё одно доказательство энергетической значимости символизации.

Символизация снимает конфликт

Символизация выполняет для нас две чрезвычайно важные функции. Первая — это функция сепарации, или отделения.

Ещё раз обратимся к Дональду Винникотту и его концепции переходного объекта. Именно благодаря ему у ребёнка появляется возможность отделиться от мамы. Сначала «я не могу без мамы». Потом «я могу “заменить” маму зайчиком». А затем — «могу уже обходиться и без зайчика». А это значит, если ребёнок не сформирует переходный объект, то не сможет отделиться. То есть процесс сепарации не произойдёт.

Вторая функция символизации прямо противоположна. Во взрослом возрасте, когда человек уже прошёл путь отделения, цивилизация помогает ему вернуться к переживанию целостности, но уже на другом витке спирали развития.

Мы приходим в этот мир с переживанием целостности. Всё — единое. Но для развития психики нужно выйти из этого первичного слияния, отделиться, почувствовать себя отдельным существом. А потом, на следующих этапах развития, условно во второй половине жизни, мы стремимся вернуться к ощущению целостности, но уже на другом уровне. Теперь мы понимаем и сохраняем собственную отдельность, индивидуальность и одновременно чувствуем глубокую связь со всем миром.

Это очень хорошо иллюстрирует, к примеру, библейский миф об изгнании из рая. Это изгнание — символ отделения от первичной целостности. А далее на протяжении всей жизни мы ощущаем ностальгию, стремление вернуться в этот «рай». Это стремление вернуться к переживанию целостности, которое становится возможным именно через символическое восприятие.

Когда вы умеете переводить конкретное в символическое, для себя или для клиентов, любой конфликт «расходится», исчезает его жёсткость. Я приведу собственный пример. Это было примерно 15–17 лет назад, когда я только начинала свой путь в психологии. Тогда были очень популярны темы так называемых ведических знаний. Возможно, и сейчас они где-то тоже есть, просто я уже меньше об этом слышу. Это индийское древнее учение, книги «Веды».

И вот были тренеры или «специалисты», которые эти Веды проповедовали и учили в первую очередь женщин, как по ним жить. Они говорили: «Веды пишут, что женщина должна служить мужчине». Мол, там всё расписано: как правильно себя вести, как разговаривать с мужчиной и так далее.

Для меня это всегда был подход, который вызывал внутреннее сопротивление. Хотелось сказать: «Нет, это какая-то ерунда!» Но с другой стороны, «Веды» же вроде как вторая «Библия», как тут поспоришь?

В какой-то момент я подумала: а что если посмотреть на это как на символическую историю? Через призму внутреннего мира. Ведь у каждого из нас есть мужская и женская части. И если читать это символически, то «Веды» могут говорить о том, что женская часть, наши эмоции, должны служить мужской части — нашим целям, устремлениям. И тогда это приобретает совсем иной смысл. Мы пришли в этот мир, чтобы что-то создавать, реализовывать. И если мы будем только «плавать» в эмоциях, ничего хорошего из этого не выйдет. Но когда наши эмоции служат нашим стремлениям, развитию, тогда это прекрасно. Вот так символизация снимает конфликт. И после этого мне уже не хотелось ни с кем спорить, ничего доказывать или опровергать.

Можете попробовать это как упражнение для себя. Возьмите любую идею, которая вас раздражает или вызывает внутренний конфликт, или какую-то дилемму, например, «жить мне в этой стране или в другой». Если вы чувствуете, что застряли в этом выборе и не можете определиться — это значит, что воспринимаете ситуацию слишком буквально, конкретно. Конкретное восприятие часто сводится к «или–или». Если же вы сможете символизировать, вы увидите «и–и». Вот как я с теми же «Ведами», ведь они мне тоже «подходят», если я вижу в них символический смысл, а не буквальные предписания. Поэтому когда мы говорим о работе с клиентами, работа с любым внутренним конфликтом в глубинных подходах проходит через символизацию.

Процесс символизации в психике выполняет функцию объединения, интеграции, исцеления. Ведь «исцелить» — значит сделать целым, соединить разрозненное

Давайте немного поговорим о том, как травма влияет на способность к символизации.

Что происходит при травматизации? Есть два возможных варианта развития событий. Первый — психика как бы «скатывается» в очень буквальное, конкретное восприятие.

Второй вариант — психика, условно говоря, «улетает» во внутренний архетипический мир. На простом, бытовом уровне, это можно заметить, когда человек с прекрасным чувством юмора вдруг не может воспринять шутку на болезненную для него тему. Часто бывает так: с другом вы смеётесь надо всем на свете, но вдруг вы пошутили на тему его недавнего разрыва с девушкой — и он обиделся. И вы удивляетесь: «Ну как так? У него же такое чувство юмора!». А дело в том, что именно эта тема для него травматична.

Там, где есть травма, опыт не обрастает символическим слоем. Возможность воспринимать юмор — это тоже маркер символического восприятия. Вот почему непонимание юмора — это один из маркеров, по которым мы диагностируем определённые психические расстройства.

Есть хороший хужожественный фильм на эту тему — «Босиком по мостовой». Это история о девушке с психическими нарушениями. И в нём очень хорошо показано, как функционирует психика на психотическом уровне, как устроен мир человека, которому не хватает способности к символизации.

Там есть показательный эпизод. Главная героиня со своим другом едет знакомиться с его родителями. По дороге он в шутку описывает своего отчима как человека «с мотором в попе», имея в виду, что тот очень активный, неспокойный. И когда они приезжают в гости, отчим здоровается, говорит «приятно познакомиться», собирается сесть. А девушка вдруг совершенно серьёзно спрашивает: «Ой, а вам не больно сидеть?», потому что она восприняла эту шутку буквально. Это пример того, как выглядит буквальное, некритичное восприятие без символического уровня. Поэтому при обследовании человека с подозрением на психическое заболевание всегда проверяют его способность к символическому мышлению.

Как проявляется эта утрата способности символизировать во время травматического переживания? Поделюсь собственным опытом. До начала войны наша компания, Европейская Школа Психологии, работала, как тогда говорили, на весь русскоязычный сегмент, на страны бывшего СНГ. С началом войны, конечно, встал вопрос о том, что мы больше не можем работать там. Но нужно понимать, что на момент начала войны у нас было более тысячи студентов из России, половина команды — тоже оттуда. Очень много процессов было связано именно с этой страной. Разорвать отношения одномоментно, впринцине, было возможно, но для меня важно было выполнить все обязательства, которые мы на себя взяли. Тысячи людей — это большие деньги. И для меня это было непросто, потому что я не понимала, как можно было бы поступить иначе.

Чтобы закрыть все эти вопросы, нужно было время, хотя бы несколько недель. Конечно, в это время мы получали много хейта. Люди были в очень напряжённом состоянии и искали внешние объекты, куда можно было бы направить свою агрессию. Так что мы получали хейт и с одной стороны, и с другой. Да и вообще ситуация была очень тяжёлая.

И я заметила, что меня это тоже начало сильно выбивать из колеи. И я обсуждала это со своим психологом. Она внимательно меня слушала, а потом сказала: «Вы знаете, то, как вы это описываете, напоминает выражение времён Первой мировой войны — “ничейная земля”».

Я сначала подумала, что это условная разделительная полоса, зона между позициями. Но она объяснила: «Ничейная земля — это самое опасное место. Потому что туда били с обеих сторон, и никто не разбирался». И она добавила: «Вы, исходя из того, о чем рассказываете, и есть эта самая “ничейная земля”». Эти слова запали мне в душу. Я думала о них. И вдруг меня осенило: на самом деле ничего нового со мной не происходит.

Я всю жизнь понимала, что такое быть «ничейной землёй». Почему? Мои родители развелись, когда я была совсем маленькой, мне было всего два года. И всё моё детство они воевали между собой. У меня есть старшая сестра, которая выбрала сторону мамы. А я оставалась посередине. Мне хотелось и маму сделать счастливой, и отца. И поэтому я одновременно была для обоих «предательницей».

Это ощущение «ничейной земли» было мне знакомо с детства. И в этом смысле война ничего принципиально нового не принесла. Тот момент, когда я осознала эту связь — это и был момент символизации. Когда конкретный опыт «здесь и сейчас», например, опыт войны, мы вдруг связываем с тем, что было «там и тогда». И видим суть: символически это одно и то же.

Буквально это разные переживания, но символически — это тот же самый сюжет. Помните, как мы в начале смотрели на разные картины — «Тайная вечеря» и фото к фильму «Миллиарды»? На буквальном уровне это совсем разное, а символически — это одна и та же история.

Вот этот процесс символизации в психике выполняет функцию объединения, интеграции, исцеления. Ведь «исцелить» — значит сделать целым, соединить разрозненное. И в этот момент возвращается способность мыслить.

Другие люди имеют те же самые страхи, желания, сомнения, радости. И именно это ощущение общности — очень важный исцеляющий момент

Что делает символизация? Это типичный и один из ключевых процессов в терапии. Когда внутри человека разные части опыта «собираются» вместе, тогда восстанавливается способность мыслить. И здесь важно сделать уточнение. Мыслить — это не просто «думать» в смысле прокручивать в голове одни и те же мысли. Это про возможность видеть новые варианты.

В моём случае, когда это во мне сошлось и связалось в символический образ, я вдруг очень ясно увидела, как мы можем закрыть все обязательства перед людьми. Как сделать это максимально экологично, быстро и при этом завершить работу на тех рынках и сосредоточиться только на украинском.

Это восстановление способности мыслить — типичный процесс в терапии. Когда восстанавливается символический слой опыта, тогда у клиента (или у вас самих) появляется возможность ясно видеть различные варианты. Там, где раньше казалось, что выхода нет, что всё безнадёжно. Это как выйти из тумана и увидеть, куда идти дальше.

Если вам интересно глубже понять, как связаны травма и способность к символическому восприятию, очень советую книгу Дональда Калшеда «Травма и душа». В ней он описывает много интересных клинических случаев своих клиентов, показывая, как после травматизации психика может либо «улетать» в слишком насыщенный архетипический мир, либо, наоборот, замирать в очень буквальном, конкретном восприятии.

И в обоих случаях человек не может жить полноценно. Есть такой известный образ: можно всю жизнь просто носить камни, а можно строить из них храм. Человек, который живёт только в буквальном измерении, всё время «носит камни» — его жизнь кажется бессмысленной, неосмысленной. Именно такие люди часто приходят в терапию со словами: «Я не вижу смысла в своей жизни». А если человек не видит смысла, у него нет энергии двигаться вперёд.

Терапия в таком случае становится процессом наращивания этой способности к символическому восприятию, созданию смысла. Но есть и другой вариант, когда человек после травмы целиком уходит в архетипический мир, в символическое. Тогда у него очень богатая внутренняя жизнь, но она не проявляется во внешней реальности.

Итак, и терапия, и любой процесс личностного развития — это процесс, который происходит в так называемом «переходном пространстве», в интерсубъективном поле. И он неразрывно связан со способностью к символизации.

Как пишет Дональд Винникотт, когда взрослый человек начинает настаивать на объективности своих внутренних явлений, мы можем диагностировать у него безумие. Ведь если мы утверждаем, что наше внутреннее — это и есть внешнее, это повод считать человека психотическим. Однако, продолжает Винникотт, если мы научимся отказываться от претензий на буквальность и сможем наслаждаться своим личным промежуточным опытом, то откроем богатство собственных «промежуточных областей» и с радостью поймём, насколько высок их потенциал. Это опыт, привычный для людей искусства, религии, философии. То есть это переходное пространство — это возможность поделиться с другими людьми своими внутренними, субъективными переживаниями. И это на самом деле огромная ценность для человека.

Есть интересные свидетельства о том, как бывших узников концлагерей, когда их уже освободили, спрашивали, чего они больше всего боялись. Они рассказывали очень показательные сны. Эти сны были не о пытках или издевательствах. Они часто имели совсем иной сюжет: человеку снилось, что всё уже закончилось, он возвращается домой и очень хочет рассказать близким, что с ним было. Но родные отворачиваются, выходят из комнаты и даже не хотят слушать. Этот сюжет был очень типичным. И в момент сна узник переживал нестерпимое, ошеломляющее одиночество. Из этого психологи сделали важный вывод: у нас есть чрезвычайно сильная потребность, чтобы наши переживания были услышаны, разделены с другими.

Именно об этом говорит Дональд Винникотт. Он писал, что когда взрослый человек начинает настаивать на том, что его внутренний мир — это объективная внешняя реальность, у нас есть основания говорить о психотическом расстройстве. Но если мы выражаем, осмысляем и обсуждаем свой внутренний мир через религию, искусство, философию, то с радостью замечаем, сколько общего в этом внутреннем есть у других людей.

Например, вы читаете книгу, которая вам очень откликается. И чувствуете настоящую радость, будто встретили родственную душу. А в глубине души звучит: «Я не один такой. То, что есть во мне внутри, разделено ещё с кем-то. Кто-то думает, чувствует, переживает так же». И это очень важный фактор для психического здоровья. Это же объясняет, почему работает групповая терапия.

Ирвин Ялом, один из классиков групповой терапии, говорил, что группа часто лечит уже самим фактом осознания: «я не один». Другие люди имеют те же страхи, желания, сомнения, радости. И именно это ощущение общности — очень важный исцеляющий момент.

Ещё одна цитата Винникотта о переходной области: «Эта область содержит большую часть опыта младенца. И на протяжении всей жизни она сохраняется там, где человек интенсивно получает новый опыт — в искусстве, религии, жизни воображения, творческой или научной работе». Вся эта деятельность раскрывается именно в переходной области. И когда мы говорим о встречах, совпадениях в переходных, потенциальных пространствах, то есть в интерсубъективной реальности, мы имеем в виду тот момент узнавания, когда мы понимаем, что наши фантазии, страхи или переживания общие для многих людей.

И это возвращает нас к теории архетипов Карла Густава Юнга.

Юнг видел человеческую психику как систему, стремящуюся к саморегуляции и развитию

Именно эта теория объясняет, почему наши фантазии так похожи, почему наши страхи и желания часто схожи между собой, почему наша внутренняя реальность на самом деле не является чем-то уникальным, созданным только нами. Она уже существует, а мы просто переживаем её часть.

Карл Густав Юнг связывал символы с архетипами. Он объяснял, что когда архетип активируется, он принимает форму образов, поведенческих паттернов, мотиваций или установок. Юнг считал, что символы направляют и активируют либидо, но не в ограниченном сексуальном смысле, а как универсальную психическую энергию, своеобразную «первичную материю» психики, из которой возникают все остальные процессы. Юнг видел человеческую психику как систему, стремящуюся к саморегуляции и развитию. Символы в этой системе выполняют роль трансформаторов энергии и переводят её на другой, более высокий уровень.

Эту теорию поддерживал и развивал Мюррей Стайн. Он писал о том, что архетипы активируются и проявляются именно через символы, которые имеют две основные функции. Первая — символы выражают архетип. Они делают архетипические паттерны узнаваемыми, доступными для восприятия и сохранения. Архетип — это как Бог. Его нельзя увидеть, но церковь предлагает образы и изображения, которые позволяют человеку прикоснуться к этой идее. Так же и символы — это образы архетипа, через которые мы можем с ним соединиться, взаимодействовать.

Вторая функция по Мюррею Стайну — это то, что символы привлекают и направляют человеческую энергию. Они консолидируют и направляют её в определённые сферы жизни и психической деятельности. Рассмотрим пример. Вот есть некая девочка, которая вступает в подростковый возраст. У неё начинают появляться романтические фантазии, её привлекают определённые мальчики, она мечтает об отношениях.

Откуда это берётся? Раньше этих образов не было, а теперь они появились и начинают направлять её внимание и энергию. Как объясняют юнгианские психологи, эти символические образы направляют её поведение. Она начинает ходить на встречи, вечеринки, дискотеки, знакомиться с новыми людьми. И когда оказывается, скажем, на вечеринке или в соцсети, её внимание сосредотачивается именно на тех типажах, которые соответствуют её внутреннему образу. Это и есть работа символа: он организует психическую энергию и помогает ей находить формы для проявления во внешнем мире.

Некоторые психологи сразу скажут: она просто выбирает такого же, как её отец. Но это упрощённый подход. Конечно, пример отца тоже играет свою роль, но ценность аналитического подхода в том, что он расширяет эту картину. Он говорит: «и отец — да, но за этим стоит ещё и архетип». То есть типичные модели поведения, типичные сценарии отношений, устоявшиеся образы того, как может развиваться история между мужчиной и женщиной, или кем угодно.

Вы тоже можете сейчас вспомнить, какие импульсы, образы, желания возникали у вас в подростковом возрасте, особенно те, которые были связаны с романтическими отношениями. Далее — модель карьеры, бизнеса, когда вам хотелось именно так, а не иначе. И всё это, как говорит Мюррей Стайн, примеры того, как через очень конкретные образы мы прикасаемся к архетипам, к типичным, универсальным шаблонам нашего восприятия, поведения, представлений о мире.

Юнг говорит о том, что символ — это не просто знак, который скрывает что-то уже известное. Это попытка через более-менее адекватную аналогию приблизить то, что остаётся неизвестным или находится в процессе формирования. Символ — это бессознательное содержание, которое стремится войти в сознание.

Если мы говорим о метафоре, то она должна быть понятной. Я могу сказать: «Я чувствую себя как солнечный зайчик». Это метафора, и вы сразу чувствуете её смысл: лёгкость, тепло, что-то светлое и игривое. Метафора выражает уже известное содержание, она легко узнаваема. Символ — нет. Символ, по Юнгу, это попытка описать что-то совсем ещё неизвестное.

Поэтому, когда мы работаем с символическим материалом, например, со сновидениями, очень важно не подходить к этому так, как предлагают популярные «сонники», где всё уже определено. Так мы сильно сужаем сон и получаем из него лишь мизерную часть той информации, которую могли бы получить. Мюррей Стайн подчёркивает: символы непрозрачны и часто заводят мысль в тупик. Метафоры же, напротив, прозрачны, они побуждают мыслить творчески, выходить за рамки обыденного. Символы скрывают связь между тем, что они изображают, и тем, что имеется в виду. Напротив, метафоры делают эту связь понятной, хотя иногда и многослойной.

Карл Густав Юнг приводит пример своего пациента, который пришёл к нему с навязчивыми мыслями о раке, будучи уверенным, что смертельно болен. Медицинские обследования не подтвердили никакого диагноза. И дальше Юнг описывает, как работал с этим случаем. Он пишет, что первый шаг — это прояснить, что буквального, телесного рака нет. Тогда можно рассматривать эти мысли как символ. Он начал спрашивать себя и клиента: «Что это означает? Что эти мысли репрезентируют?» Что психика пытается донести через эти тревожные образы?

Вместе они исследовали, какую неизвестную, бессознательную информацию хочет передать психика. Это привело к глубокому осознанию: мужчина переживал ощущение внутреннего застоя, тупика, ему нужно было менять свою жизнь, свою позицию.

Вот в чём заключается глубинный подход, характерный для психодинамической терапии. Тема символов, символического восприятия и работа с материалом как с символом — это то, что отличает глубинную психологию от поведенческой психологии. Для сравнения: как работал бы с таким случаем поведенческий терапевт? Конечно, хороший специалист так же сначала отправил бы пациента на обследование. Физиологически, если с телом всё в порядке, поведенческий терапевт дальше скажет: «Моя задача — убрать эти мысли». То есть мысли мешают клиенту жить, значит, их нужно устранить.

Это простой и действенный подход, направленный на снятие нежелательного симптома. Но он не пытается понять, о чём этот симптом говорит.

У глубинной психотерапии цель другая. Мы не просто стремимся «снять» симптом, а стараемся расшифровать его послание и благодаря этому сделать развитие возможным. И вот именно здесь начинается другой уровень работы - не только конкретное вмешательство для снятия симптоматики, но и раскрытие ее смысла. В глубинных психодинамических или психоаналитических подходах это ключевой момент: симптом рассматривается как символическое сообщение.

Очень похожий процесс происходит тогда, когда мы учимся в художественной школе или становимся художниками. Ведь искусство — это переходное пространство, буквально место, где мы живём среди символов. Духовные практики тоже могут вести этим путём. Но здесь всё зависит от традиции. В психологии мы объясняем, как это работает, тогда как во многих духовных практиках человек проживает опыт без объяснений. Например, если вы учитесь психоаналитической терапии, вы не только знакомитесь с символами как таковыми, но ещё и учитесь видеть механизмы, которые стоят за ними. Это помогает не просто проживать опыт, но и осознавать его и интегрировать в свою жизнь.

На пересечении индивидуального и коллективного, сознательного и бессознательного рождается потенциальная символическая реальность

Также хочу поговорить о том, как символы влияют на наше восприятие. Представим условную модель, где можно выделить четыре зоны нашей психики: индивидуальное сознательное (то, что мы осознаём о себе), коллективное сознательное (культура, искусство, общие знания), индивидуальное бессознательное (вытесненные личные переживания) и коллективное бессознательное (архетипы). Давайте рассмотрим, как на каждом из этих уровней мы воспринимаем символы и как они на нас влияют.

Вспомните пример из начала лекции: вы зашли в соцсеть, чтобы «проверить» кого-то, и увидели фото с брендовой сумкой.

Как вы это воспринимаете?

На уровне индивидуального сознательного — вы формируете собственную оценку, которая отражает ваши установки. Кто-то подумает: «Это просто показуха, мне это не близко». А кто-то — «Видно, что человек небедный», и это будет для него позитивным сигналом. Всё зависит от ваших ценностей и взглядов: если вы считаете трату тысяч евро на сумку расточительством — это вас оттолкнёт, если нет — привлечёт.

На уровне индивидуального бессознательного — работает вытесненный опыт. Вы можете даже не помнить его сознательно, но он повлияет на ваше чувство. Например, когда-то у вас была болезненная история, связанная с «модной» девушкой. Вы уже давно об этом не думаете, но видите фото — и внутри возникает лёгкое раздражение или неприязнь, которую трудно объяснить. Это и есть действие бессознательного материала.

Коллективное сознательное — это объективная часть культуры. Есть признанный культурный код: Hermès — это люкс, богатство, статус. Это общее знание общества, которое вы считываете автоматически.

Коллективное бессознательное — это архетипическая реальность. И даже название бренда Hermès подсознательно отсылает нас к мифологии. Гермес — бог торговли, переходов, связей, дипломатии, но и хитрости и обмана. Эти архетипические слои также звучат для нас, даже если мы их не формулируем словами.

Всё это вместе формирует наше впечатление от фото. На пересечении индивидуального и коллективного, сознательного и бессознательного рождается потенциальная символическая реальность. Это как раз и есть то пространство, где внешнее встречается с внутренним.

Мы выполняем эту сложную работу постоянно, каждое мгновение, воспринимая мир.

И напоследок — небольшой «лайфхак», как развивать способность к символизации. Дональд Винникотт говорил, что для этого нужно научиться «выдерживать парадокс». Ведь парадокс — это прекрасный вход в символическое восприятие. Самые великие произведения искусства всегда содержат в себе парадоксы, они заставляют нас остановиться, задуматься, пережить несколько смыслов одновременно. Символы многослойны и нелинейны. Они не дают однозначных ответов. Там, где всё чётко и конкретно, символического уже почти нет.

Читать больше

Добавить комментарий

Обратите внимание, что все поля обязательны для заполнения.

Ваш email не будет опубликован. Он будет использоваться исключительно для дальнейшей идентификации.

Все комментарии проходят предварительную проверку и публикуются только после рассмотрения модераторами.

Комментарии

Ваш комментарий будет первым!